日本でここだけ! 全児童17名、琵琶湖に浮かぶ島の小さな小学校の子どもたちに会いに行く

もっと見る日本でここだけ! 全児童17名、琵琶湖に浮かぶ島の小さな小学校の子どもたちに会いに行く

今年で26年目を迎えた「本とあそぼう 全国訪問おはなし隊」は現在、滋賀県と埼玉県を訪問中(2025年4月中旬から5月下旬まで)。今回は4月20日、21日に訪問した、とても珍しい二つの訪問先について、2回に分けて特別にレポートします。

前編の『日本最古クラスの私立図書館「江北図書館」で、キャッフィーとおはなし隊が初コラボ!』に続いて紹介するのは、滋賀県近江八幡市立沖島小学校。ここは日本で唯一、湖に浮かぶ島にある小学校なのです。全児童わずか17名、さてどんな子どもたちに会えるでしょうか?

●島には自動車が一台もありません

滋賀県近江八幡市沖島町。1周約6.8㎞の小さな島には、漁師さんやその家族を中心に220名ほどが暮らしています。なかでもこの島の特徴は、島に自動車が一台も(!)ないこと。移動の手段はもっぱら、三輪自転車です。そんな沖島にあるのが沖島小学校です。琵琶湖のような淡水湖に浮かぶ島に人が暮らしていること自体、世界的にも珍しいのですが、そんな島にある小学校はもちろん、日本でここだけです。

普段はキャラバンカーで訪問する「全国訪問おはなし隊」ですが、さすがに今回はキャラバンカーでの訪問は不可能。なにしろ島に渡る手段は小さなフェリーだけですので。

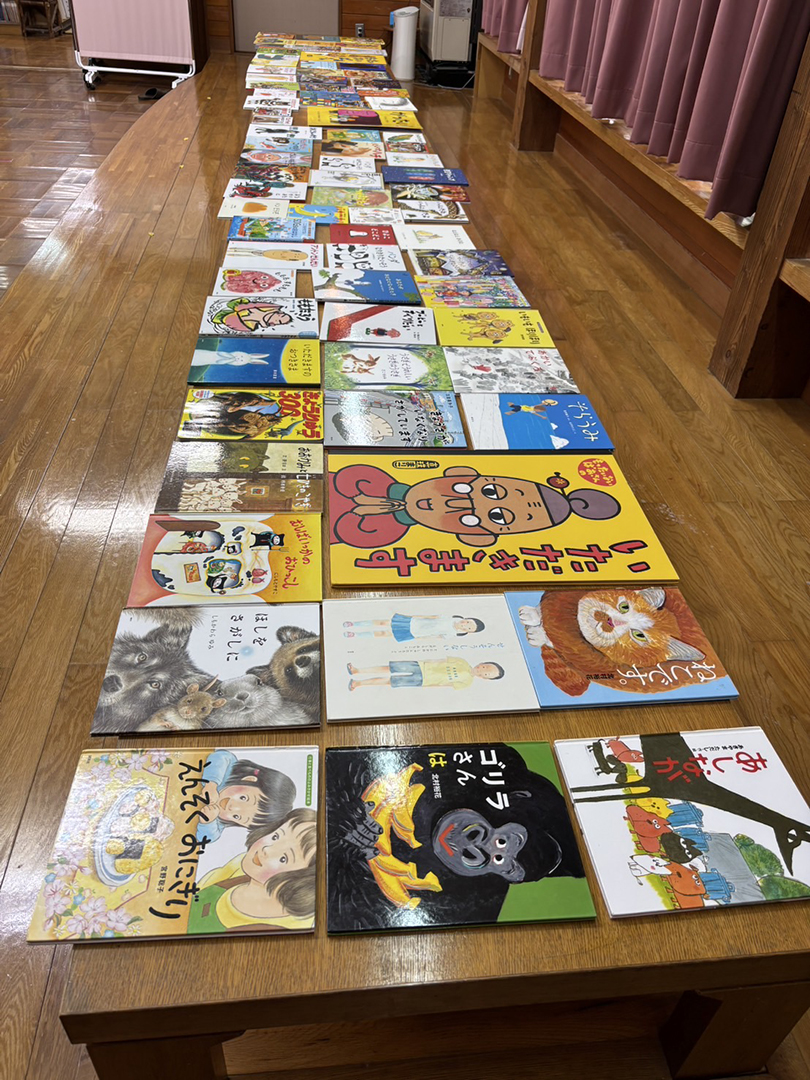

というわけで、事前に沖島小学校には70冊以上の絵本を宅配便でお送りし、読み聞かせを担当する吉田詳子(ようこ)隊長ら数名での訪問になりました。

●「子どもたちに癒やされています」

堀切港からフェリーで10分ほど行くと、沖島が見えてきます。そこから徒歩5分少々で沖島小学校が見えてきました。小さな小学校ですが、その歴史は古く、令和4年には創立130周年を迎えました。

最初に「おはし隊」を出迎えてくださったのは中島文男校長です。中島校長、実はこの4月1日に沖島小学校に赴任したばかりだそうです。

「それまでは600人近くの生徒がいる中学校で校長をしていたのですが、今回は小学校で、しかも全児童17名(隣接する沖島幼稚園の園児1名を加えると18名)ですから、ずいぶん環境が変わりました。毎日新鮮で、私のほうが子どもたちに癒やされています」(中島校長)

沖島小学校に通う生徒たちの大半は、島外から通ってきていると言います。学年に児童が一人しかいなくても、ちゃんと担任が1名付いて、外国人講師による英語の授業も行っているなど、非常に行き届いた教育がなされており、少人数教育に魅力を感じて、島外から子どもを通わせる親御さんも多いようです。

●園児から小学6年生までが集合

午前11時半、今日の「おはなし会」が始まります。ホールに隣の沖島幼稚園の園児さん1名に加えて全学年の児童が集合しました。普段は集まっている子どもたちの年齢に合わせて、読む本を選ぶのですが、今回は園児から小学6年生まで揃っています。吉田隊長の腕の見せ所です。

最初に選んだのは『つかまえた!』(作:鈴木まもる、講談社)。てんとうむしが、たんぽぽの綿毛を捕まえて、そのてんとうむしをとかげが捕まえて、さらにとかげを猫が捕まえて……と、話が進んでいきます。

「次に捕まえるのは誰かなぁ?」

吉田隊長の質問に、あちこちから元気な声が上がります。

最後の最後にみんなを捕まえたのは、さて誰でしょう? 絵本の結末に子どもたちは「やっぱり!」「すごぉい」とはしゃいでいましたよ。

次は趣向を変えて、『パンダ なりきりたいそう』(作:いりやまさとし、講談社)。事前に用意しておいたパンダのお面を被ってもらい、絵本に合わせて体操開始!

低学年の子どもたちがノリノリでパンダになりきっているのに比べて、高学年の男の子たちはちょっと照れくさそう。でも、最後まで一緒に体操してくれました。

●港で他の学校の児童たちをお見送りする恒例行事

「おはなし会」はここでいったん小休止。滋賀県では県内すべての小学校、特別支援学校、各種学校の5年生を対象に、「フローティングスクール学習」を行っています。これは学習船「うみのこ」に1泊2日で泊まり込み、琵琶湖の歴史や自然などを学ぶ宿泊体験型学習です。この日、ちょうどこの時間に「フローティングスクール」に参加している子どもたちが学習船で沖島の近くを通るため、沖島小学校の児童たちが港に出て、船に向かって旗を振ってお見送りするのです。沖島小学校の恒例行事の一つです。

「今日は風が強かったから、旗を持つ手がしんどいよぉ」などと言いながら、無事にお見送りを終えた子どもたちが港から戻ってきました。

●隊長の替え歌に大爆笑!

さて、「おはなし会」後半戦の再開です。普段は約30分かけて、最初は緊張気味だった子どもが次第に慣れていって、最後には隊長の呼びかけに応えて大声で掛け声や声援を送ったりできるように読む本の順番を考えたりするのですが、途中で中断を挟むと、子どもたちの集中力も途切れがち。ベテランの吉田隊長も「おはなし会」が始まる前から、いかに後半戦をスムーズに迎えるか、気にしていました。

そんな吉田隊長が手に取ったのは『とらのこさんきょうだい かえうた かえうた こいのぼり』(作・絵:石井聖岳、講談社)。この本は季節に合わせて「こいのぼり」がテーマなのですが、吉田隊長が選んだ理由はそれだけではありません。

みんなよく知っている「やねより たかい こいのぼり」のリズムに合わせて、次々に替え歌が登場するのです。

ページをめくりながら大きな声で「くもよーり たーかーい」「へびよーり なーがーい」と隊長が歌うたびに、子どもたちは大爆笑。吉田隊長、作戦成功です。

●団扇を片手に「もったいないばあさん音頭」を踊る

場も完全に暖まったところで、さらに畳みかけます。今度は真珠まりこさんの大人気シリーズ「もったいないばあさん」の団扇をみんなに配って、全員で「もったいないばあさん音頭」(作詞:真珠まりこ、作曲:中川ひろたか)でダンシング! 先生たちも一緒に踊って楽しそうです。

そして、最後は昨日の江北図書館でも好評だった『がったい!』(作:こにしけい、たなかけんた、絵:萬田翠、出演:トム・ブラウン、講談社)で終了です。もちろん、沖島小学校でも大受けでした。

●みんなで給食もいただきました

ここでお昼ご飯の時間です。吉田隊長ほか「おはなし隊」のメンバーも、子どもたちや先生方と一緒に給食をいただきました。この日の献立は白米に鰆の竜田揚げ、人参と蕗の和え物に春キャベツのお味噌汁。もちろん、定番の牛乳もついています。給食が始まり、我々も「どの本が面白かった」「人参、苦手なんだろう?」などと言いながら食事を楽しみました。ごちそうさまでした。

食事とお掃除の時間が終わったら、午後はホールにズラッと並べた70冊の絵本から自由に好きな本を選んで読んでもらう自由閲覧タイムです。

みんな読んだ本の題名やお勧め度、ページ数を書いたりする「読書ノート」を持っていて、本を読んではそこに書き込んでいきます。よほど気に入ったのか、吉田隊長に読んでもらった『とらのこさんきょうだい かえうた かえうた こいのぼり』を持ってきて、お友達と歌っている子もいます。読み聞かせ用に特別に作った『もったいないばあさん』や『がったい!』の大型本を運んできて、両手を思いっきり伸ばしてページをめくる姿も見られます。感心したのは、5年生の女の子が自由閲覧の時間中、2年生の女の子のためにずっと読み聞かせをしていたこと。大きい子が小さい子の面倒を見てあげる。この少人数小学校ではそれが当たり前のことなのでしょう。

●帰りのフェリーで思わぬ再会

自由閲覧タイムも終わり、いよいよお別れの時間です。全員が声を揃えてのお別れの挨拶を聞くと、ちょっとこみ上げてくるものがあります。「みんながこのまますくすくと育ちますように」と祈りながら、小学校を後にしました。なかなか感動的なお別れ、だったのですが……。

港で帰りのフェリーを待っていると、授業を終えた子どもたちが引率の先生に連れられてフェリー乗り場にやってきました。そうです、大半の子はこのフェリーで帰宅するのです。

さっき別れたばかりなので、少々気まずい。でも、フェリーの中でも先ほど配った「もったいないばあさん」の団扇をずっと持っていたり、パンダのお面を被ったままだったりする子の姿を見たら、もう一度会えて良かったと、心の底から思ったのでした。